Один из старых кантонистов рассказал о своей встрече с равом Нафтоли.

”Мне было девять лет, когда меня оторвали от матери и отдали в солдаты. Мама была вдова, я был у нее единственный сын. Отец умер еще до моего рождения, и мне дали его имя. Как единственный сын, я по закону призыву не подлежал. Но для богатых нет законов. Какой-то богач, родственник то ли отца, то ли матери, дал начальникам денег, оформил меня как своего сына, и меня взяли вместо его детей. То время так и осталось для меня страшным сном, который не хочется вспоминать. Я был мал и совсем не понимал, что происходит. Меня и еще десять таких же несчастных детей заперли в какой-то комнате. Солдаты курили, бранились. Ко всем детям приходили отец, мать, родные, целовали их. Ко мне никто не приходил. Когда входила какая-нибудь женщина с грустным лицом, я вскакивал, думал — мама. Но всякий раз ошибался. Мама не пришла. Это меня очень тревожило. С каждым днем я все больше сердился, ни с кем не разговаривал., никому не отвечал. Я был зол на всех. Но что я мог сделать? Помню, какая-то женщина хотела меня пожалеть, погладила по голове, а я, как злая собачонка, укусил ее. В последний день, когда нас должны были отправить в город, пришел еврей из моего местечка Пятовка. Он дал мне не то двадцать, не то тридцать копеек, какой-то шарфик и старые заплатанные сапоги:

— Это тебе твоя мама послала.

— А где мама? — спрашиваю, отталкивая вещи. Мне было стыдно перед другими детьми: ко всем приходят, а ко мне — нет.

— Твоя мама? Она спит, она спит, твоя мама. Понимаешь, мой мальчик, она отдыхает, она спит, твоя мама!

Он замолчал, вышел и убежал.

Женщина, которая издали видела эту сцену, сказала:

— Она спит, бедная.

И слезы полились у нее из глаз.

Больше я свой город не видел до нынешнего дня. Вспоминая потом, позднее, я понял, что мама, видимо, умерла в ту же неделю, что меня забрали. Но тогда я не понимал: ”Нашла время спать! Все мамы не спят, а она спит!”

Пять недель мы были в дороге. В каждом городе останавливались на день, на два: собирали детей. Всем детям было от двенадцати до шестнадцати лет.

На шестую неделю мы приехали в Люцин, большой торговый город, с ярмарками. Тогда еще не было железных дорог, а была большая проезжая дорога из Петербурга в Варшаву, она называлась Екатерининский тракт и проходила через Аюцин. Там был сборный пункт, куда собирали детей из всех местечек, распределяли по отрядам и отправляли дальше.

Я все это помню как дурной сон. Мне было холодно, мерзли нош, дядьки кричали, ругались, смеялись над нами и- гнали, гнали. Усталые, испуганные, как стадо овец, которых гонят на бойню, мы приехали в холодное утро в Аюцин. Когда нас ввели в просторную казарму, мы удивились: нас там встретили пять-шесть евреев. Среди них выделялся красивый чернобородый еврей с глубокими карими глазами, с необыкновенно выразительным взглядом. Так, наверно, выглядит добрый ангел, который приходит утишать боль.

В его глазах было столько сочувствия и столько любви, такая удивительная доброта! Я был маленький, усталый и замерзший. Его глаза притягивали, приковывали наше внимание. Мы вдруг все замолчали и уставились на этого еврея ,,с глазами”.

Он сказал: ”Шолом алейхем, родные!” У него был спокойный голос, и сердце стало оттаивать. Как по команде, мы закричали: ”клейхем шолом, ребе!” Но мы не знали, кто он. Это был молодой человек лет двадцати восьми — тридцати, высокий, широкоплечий. Каждому он подал руку, для каждого у него нашлось доброе слово. И я подошел. У меня на сердце было тяжело.

Остальные хоть виделись с папой-мамой, а я-то не видел маму. Они плакали, а я не плакал. С той минуты, как меня забрали от мамы, ни разу не заплакал. Я был злой, как забитый зверек. Когда меня били, я молчал, когда ко мне обращались — не отвечал. Но когда я увидел этого еврея с такими глазами, во мне что-то стало пробуждаться, и я расплакался. Он мне говорил: ”Родной ты мой, сколько тебе лет, бедный мой мальчик?” Я плачу и говорю: ”Мама не пришла ко мне прощаться”. Я плакал и плакал, чувствовал, что сердце сейчас разорвется. Его теплые руки меня гладили. Мы сели на какое-то бревно во дворе, он меня гладил и говорил: ”Плачь, плачь, одинокое дитя, сирота…”

Мне казалось, что мама меня гладит. Когда я перестал плакать и успокоился, то, как вор, украдкой огляделся вокруг. Мне было стыдно. Но никто не смеялся. Те евреи, что были вместе с ребе, вытирали глаза. Несколько старых солдат с нашивками стояли нахмуренные, а толстый усатый фельдфебель стер слезу с глаз.

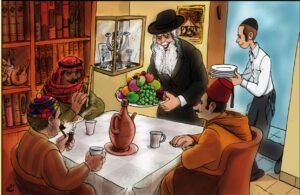

Пока ребе говорил с нами, двое евреев раздавали детям булки, конфеты, а другие угощали дядек водкой. Ждали воинского начальника. Когда он пришел, двое из этих евреев, знавшие русский, заговорили с ним и упрашивали о чем-то. Потом начальник велел записать наши имена, и нас выпустили с этими людьми. Они выхлопотали, чтобы то время, пока партия стоит в Аюцине, мы находились у евреев.

Нас отвели в синагогу. Там уже ждали мужчины и женщины, было полно людей. Евреи разобрали детей. Рав очень внимательно смотрел, кто берет, — не каждому он доверял ребенка. Всех детей разобрали, я остался один… И мама не пришла, и здесь меня все забыли. Сижу одиноко и вдруг чувствую теплую руку: ”Идем, мой мальчик״. Рав Нафтоли взял меня к себе, потому никому и не предлагал. Каждое утро и вечер мы должны были приходить в казарму отметиться. Рав Нафтоли приходил туда на час, а то и больше, и садился вместе с нами на нары в казарме. Если было сухо и светило солнце, он усаживался во дворе на бревно, а мы окружали его и, глядя ему в рот, слушали его добрые слова и удивительно красивые истории. Он много рассказывал нам о евреях, которых мучали, чтобы они изменили своей вере, и которые ’ устояли. Рассказывал про раби Акиву, Хананью, Мишаэля, Азарью, рассказывал об инквизиции и крестовых походах — но больше всего он любил возвращаться к рассказу о праведнике Иосефе. Кто не знает истории Иосефа-цадика? Но нужно было слышать, как он ее рассказывал. Иосефа ведь продали собственные братья. Благодаря способностям, уму и честности он сумел достичь высокого положения, но был разлучен с родными, со своим народом, с родителями, братьями. И вот пришло к нему трудное испытание (с женой Потифара. — И.З.). Он же был обижен, его ненавидели и выгнали собственные братья! Но в час испытания он видит перед собой лицо Яакова и знает, что Яаков плачет и грустит по нему. Разве Яаков виноват в чем-нибудь? Виноваты братья, но не Яаков!

— …И пусть перед вашими глазами всегда стоит лицо Яакова, — закончил раби рассказ.

Через многие годы, я понял, почему наш ребе так часто вспоминал Иосефа. Рав Нафтоли был умный еврей! Ведь Иосеф обижен — его предали свои же, евреи. Он мог бы озлобиться на евреев и ”креститься”. Но Яаков-то не виноват!

Мы все слушали его, ловя каждое слово. Он так хорошо, любя, рассказывал, он говорил слова, доходящие до детскою сердца. У него у самого сердце было чистое, как у ребенка. И он сделал наши сердца мягкими, и мозг заработал по-другому…

Шло время, пришли бумаги, кого куда посылать.

За эти четыре недели мы много узнали. И наши сердца привязались к нашему народу, и мы научились прощать. Реб Нафтоли своими словами излечил нас от опасной болезни — ненависти. Каждый из нас питал ненависть к кому-нибудь из представителей еврейских властей, каждый мог указать на человека, продавшего его. Реб Нафтоли научил нас прощению. Какая черная эпоха была! Так богатые относились к своим бедным… Пусть милосердный Б-г простит им, если только такое можно простить. Что было бы -, не будь на свете таких людей, как этот рав и те, кто с ним? Мне было хорошо в его доме. Я совсем забыл, где я, что я… Жена его была для меня как мать. Но больше всего значил для меня рав. Я не знаю, чем я ему понравился, — были и другие дети. Может, он особенно жалел меня потому, что я сирота, а может, он знал, что мне еще предстоит вынести, — у него был острый взгляд на далекое.

Показались первые луни солнца. Барабаны бьют, трубы воют. Мы тронулись в путь. С опущенными головами мы прошли мимо нашего ребе, и он каждому сказал: ”Иди и будь здоров”. Мы вышли за город, с горы оглянулись назад, на гостеприимный город со святым раввином. Я как сейчас вижу, как он шепчет ”Иварехеха…” (начало благословения коэнов — ״Пусть благословит тебя Г-сподь и охранит тебя…” — И.З.)”